(前回記事④はこちらから↓)

今回ご紹介するハンドメイド本の型紙を写す時のポイントは、

『型紙に半分に描かれているパーツ』についてです。

ハンドメイド本の製図では、後ろ見頃、後ろヨークや衿など、半分しか描かれていないパーツが結構あります(。・ω・。)

これは、製図のスペースが限られている事と、線を少なくして見やすくする為だと思われます。

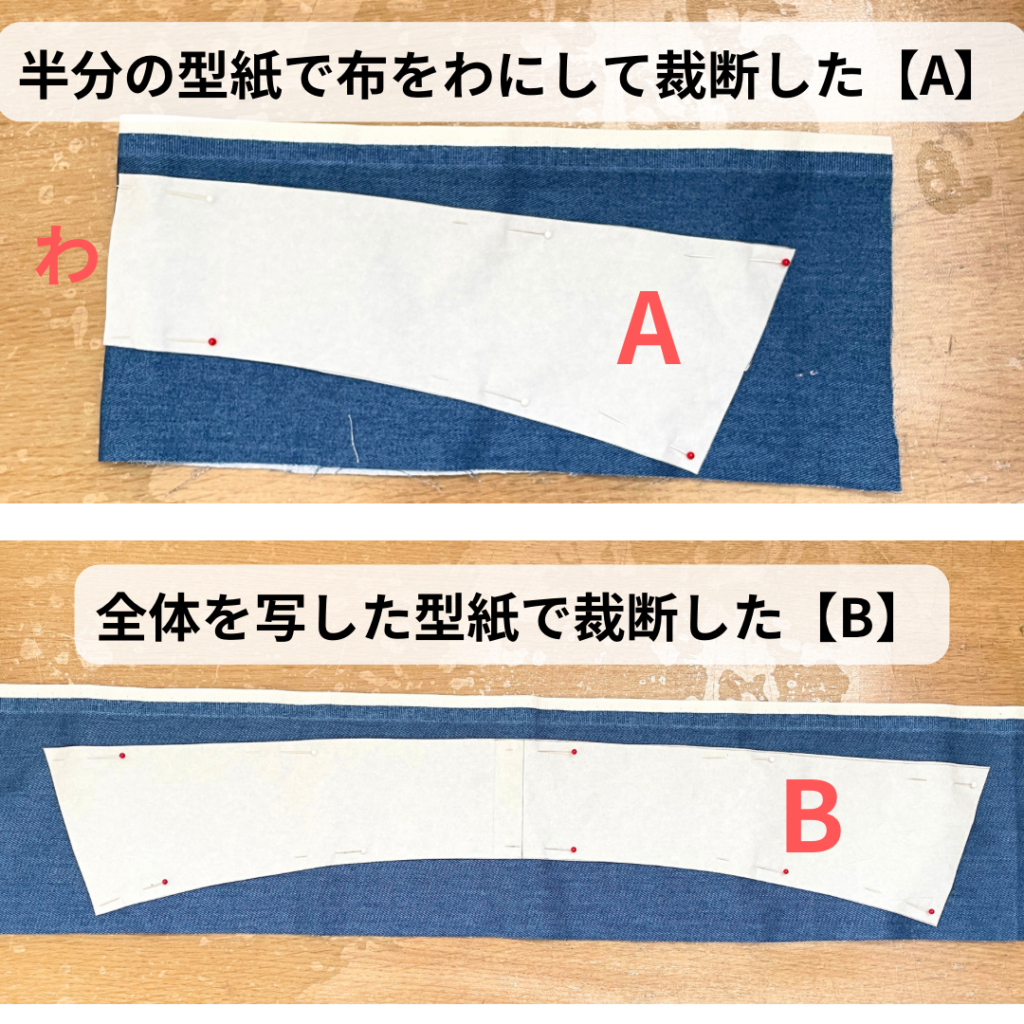

後ろ見頃など、パーツが大きめなものに関しては、

布を半分に折って、『わ』にして裁断しても問題ないと思いますが、

後ろヨークや衿等、小さめのパーツは、その取り方で布を裁断した場合にパーツがゆがんでしまう事があります。

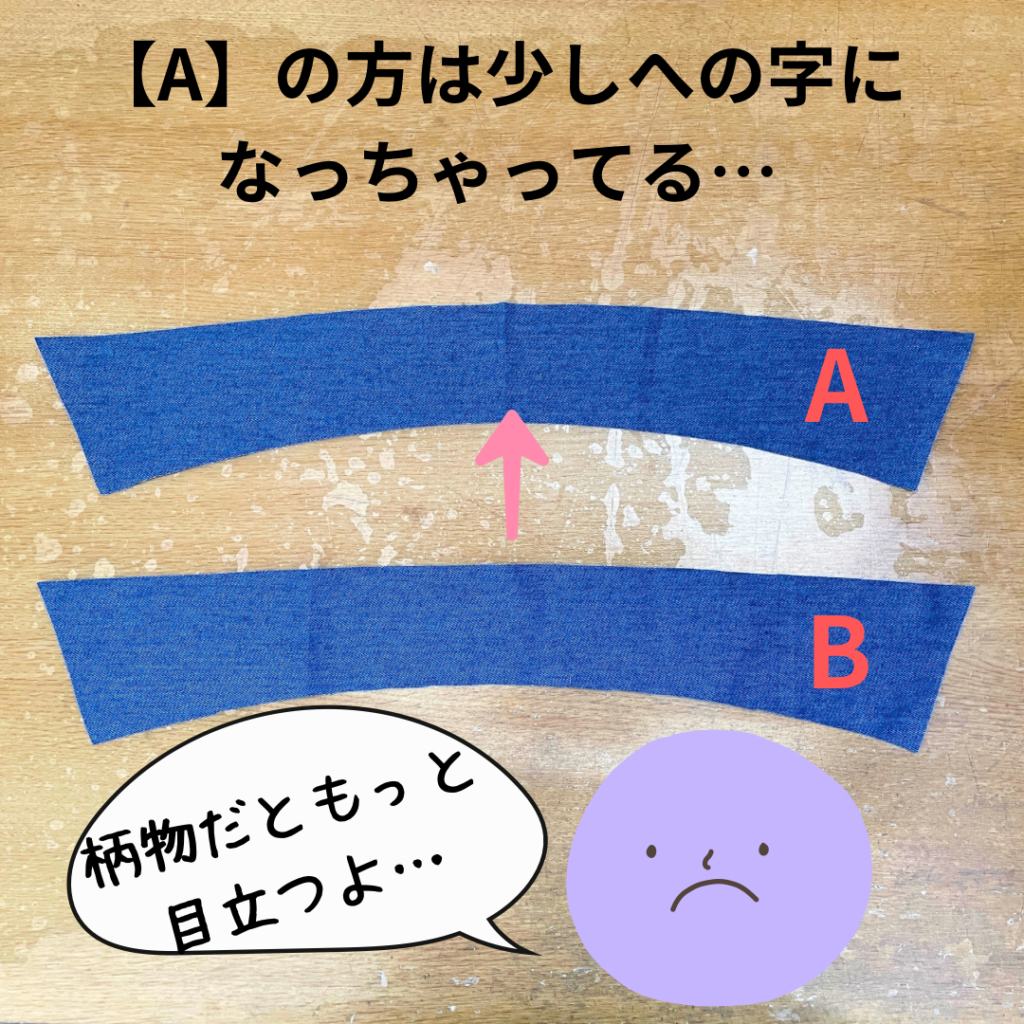

特に上衿、台衿は配置が少しズレてしまっただけで『への字』や『Vの字』のような形になってしまうことも…(´Д` )

こんな風になってしまわない為にも、

『わ』を中心にして、鏡のように反対側にも正確に型を写し取る方法を、衿を例にして説明していきます。

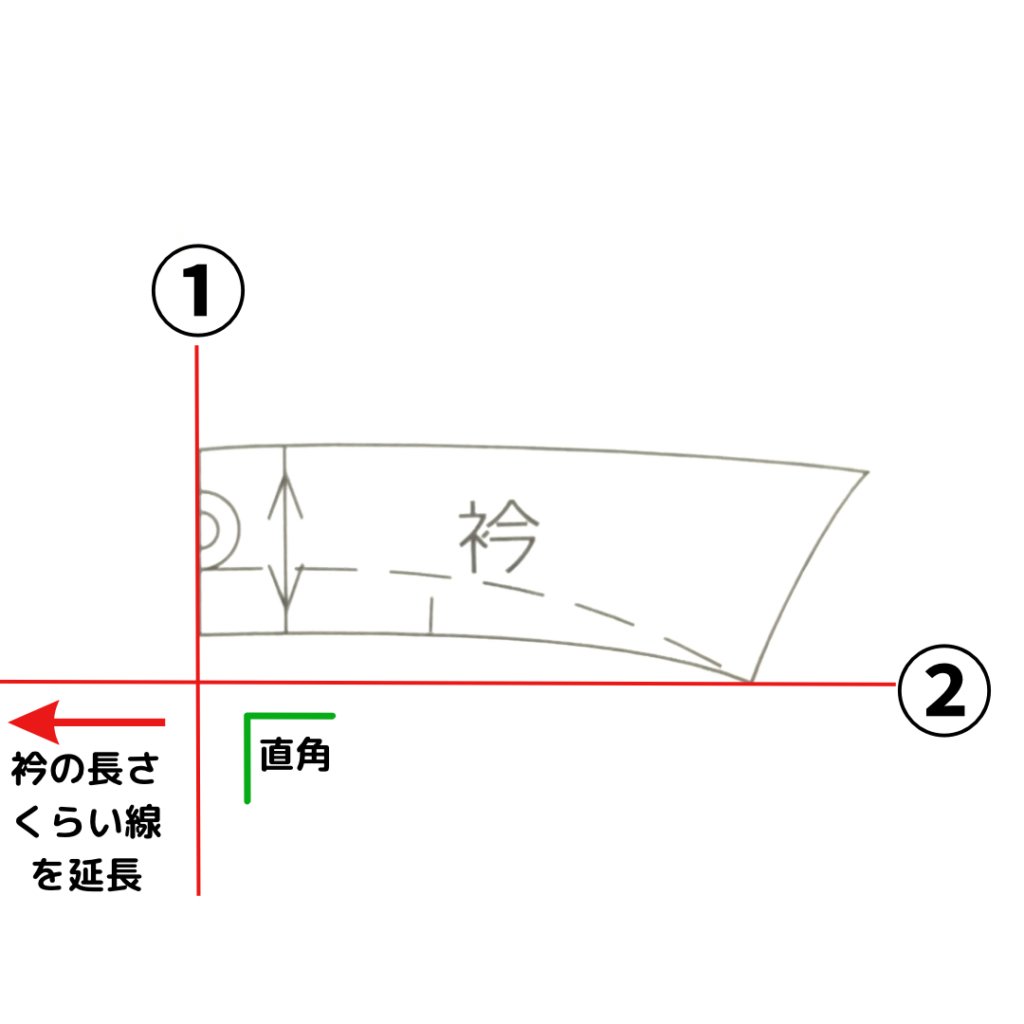

まず、ハトロン紙(少し透ける紙)に衿を写します。

①わの直線を長めに伸ばします。

②衿型下の一番突出している部分と、直線を垂直に結び、長く(衿の長さ位)伸ばします。

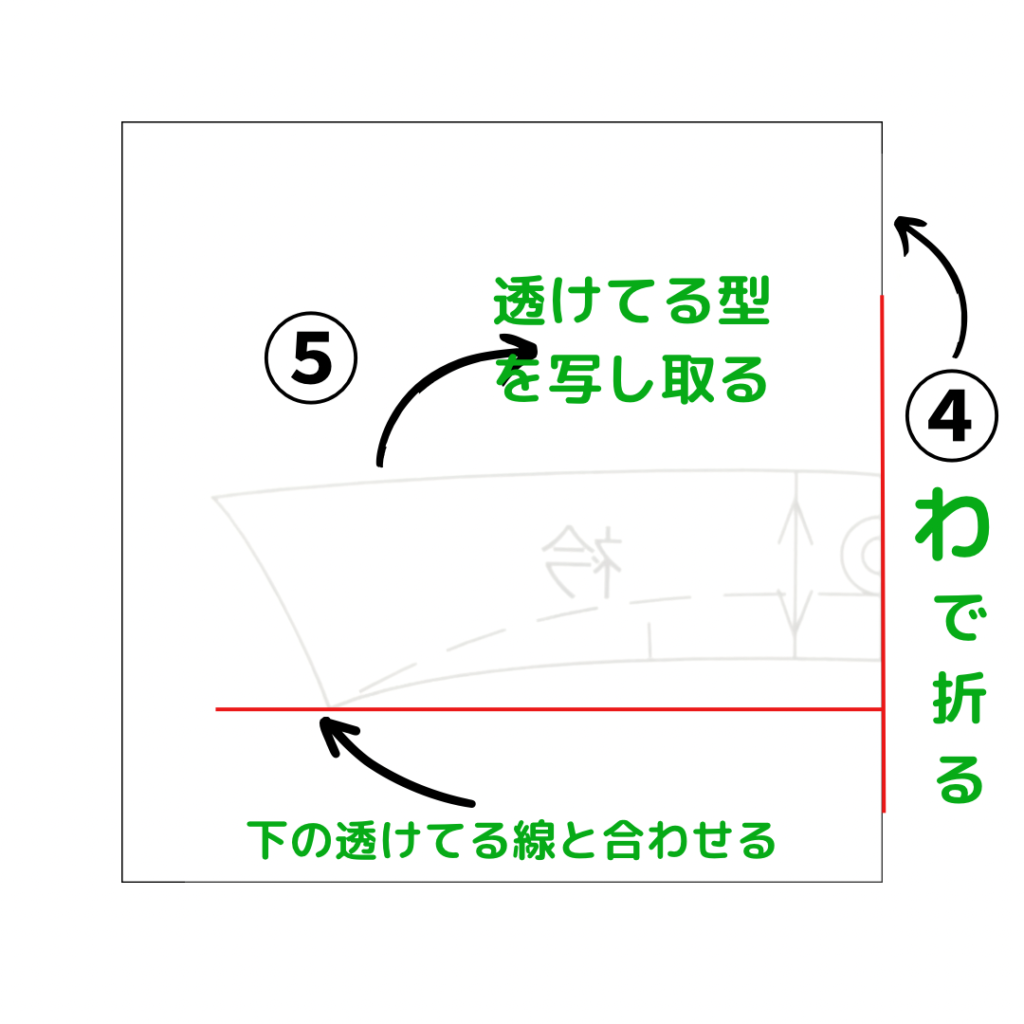

③紙をわの直線で折ります。

その際、②で描いた線が下になって透けた線と重なるように合わせます。

⑤その状態で、下の透けてる型を描き写します。

縫い代を付けて完成です(*゚∀゚*)

他の小さなパーツも同じような方法で描く事が出来ます。

上記のような方法を使わずに、単純に「わ」の部分で折って反対側を写すことも出来ますが、

折り方が少しズレただけで、型紙自体が『への字』などにゆがんでしまうこともありますので、注意が必要です。

更に、通常2枚必要になる衿などのパーツは、半分の型紙を使うと2回裁断しなければならないので、

全体を写した型紙にしておけば、2枚重ねの布を1回で裁断することができますので、裁断の効率も良くなります。

ぜひ参考にしてみて下さいね(о´∀`о)

コメント