前回記事では↓《角の綺麗な出し方『直角編④』厚地》ということで、厚みのある生地の綺麗な角の出し方について、途中までご説明させていただきました。

今回は、角を出す際にも役立つ、意外な便利小道具も一緒にご紹介していきたいと思います。

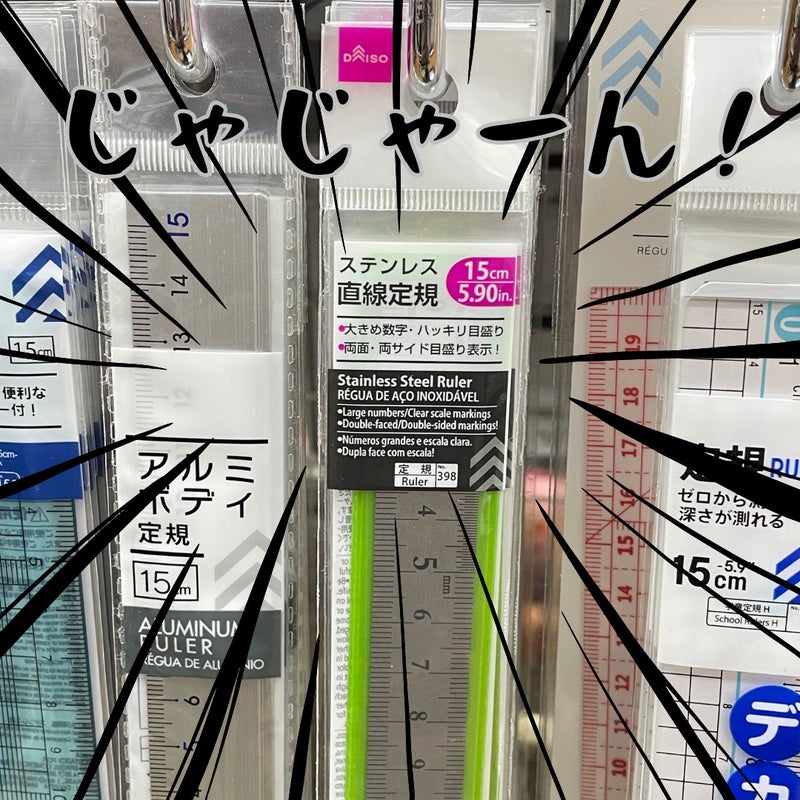

それは、『ダイソーのステンレス製15cm定規』です!

物差しとして、長さを測るためではなく『角を綺麗に出す』便利小道具としてのご紹介です。

ちなみに定規としても、見やすく軽くてサビず、カッターも使える万能定規。職場でも結構みんな使っていました。

さて早速ですが、前回の続き…(※忘れちゃった方は『直角編③』からご覧いただきたいと思います)

⑤両側の角を返したら、目打ちで角を整えてから、袋状になった中の縫い代を割る。

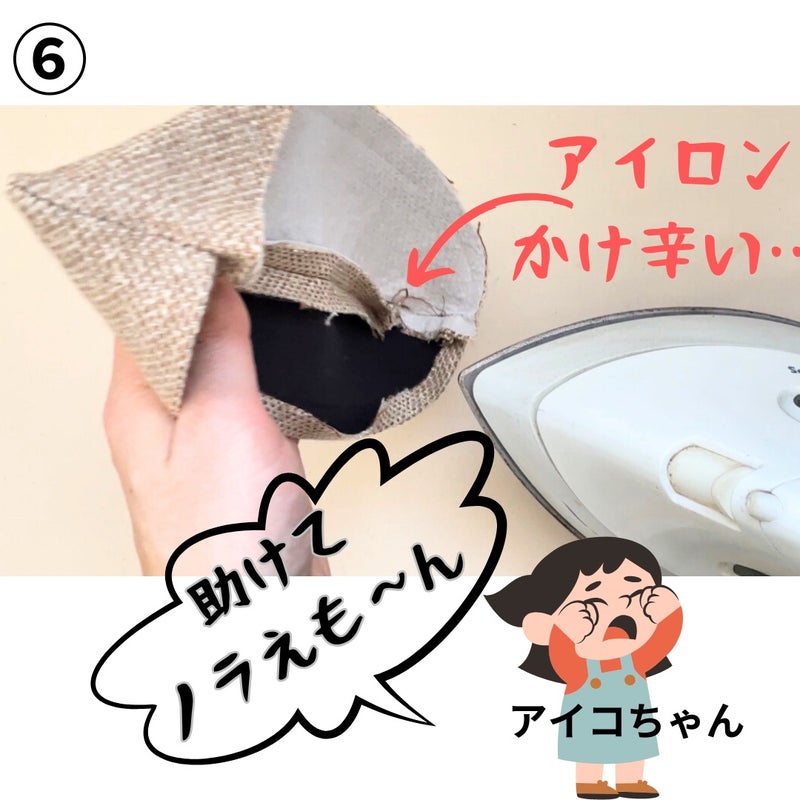

⑥サイドにアイロンを入れて縫い代を割り…

アレ?なんか、この部分アイロンがかけ辛いよ!?(´Д` )『助けて!ノラえも〜ん!』

⑦ということで、ノラえもんの登場。

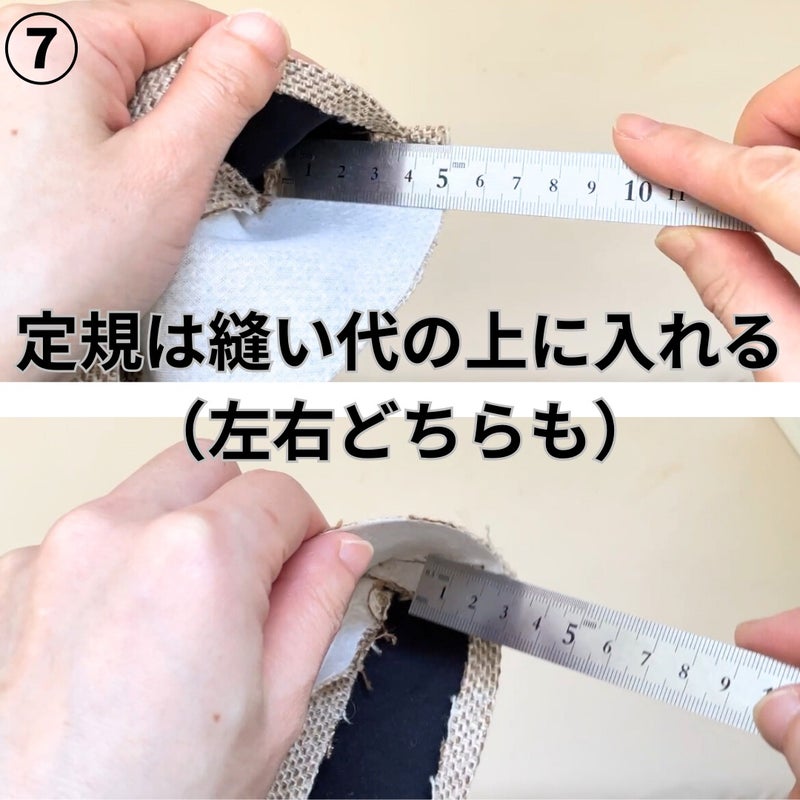

ここでノラえもんは定規をカフスの中に差し込みます!(°▽°)

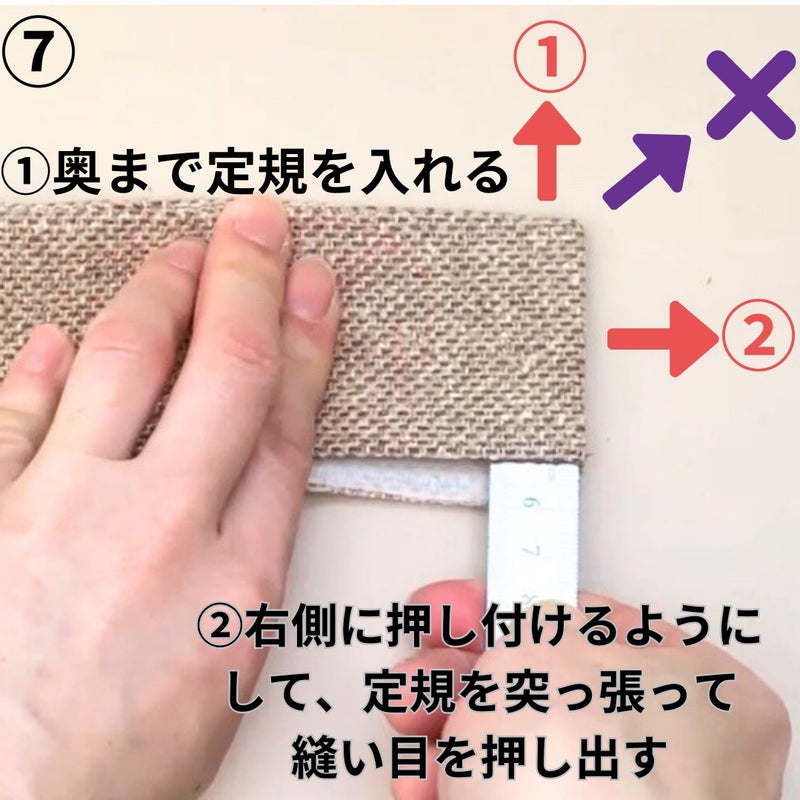

さて、この時のポイントは定規を差し込む場所です。

カフス内側の一番表側(縫い代の上)に定規を乗せ、奥まで入れ込んだら、右側サイドに押し付けるようにして、縫い目を押し出します。

(※中の縫い代がグチャっとならないように注意してください)

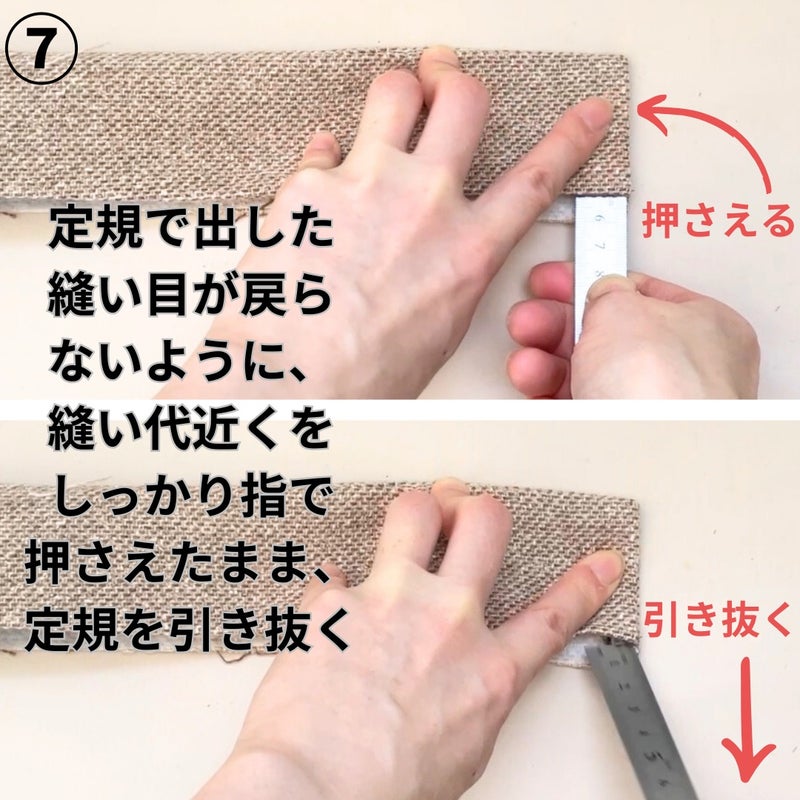

そして、押し出した縫い目が戻らないように、上からしっかりと布を指で押さえて、定規を抜きます。

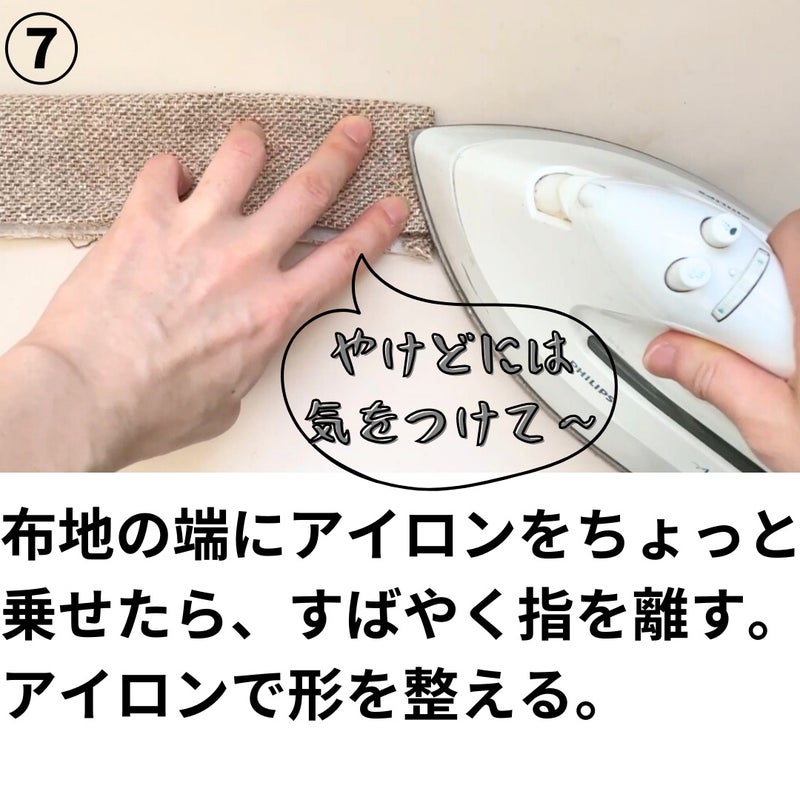

押さえた手をギリギリまで押さえておき、アイロンをかけて形を固定すれば、

内側からアイロンで縫い代を割らなくても綺麗に整います。

ちなみに、この定規角で、直角を出そうとしてはいけません。布地に穴があく恐れがあります(´Д` )

あくまでも、直角は先に目打ちで整えておき、定規でサイドの縫い代部分を押し出す力に引っ張られて、角も綺麗に形が出ます。

⑧ カフスの方向をひっくり返して、逆側も⑦と同じ工程でアイロンで整えます。

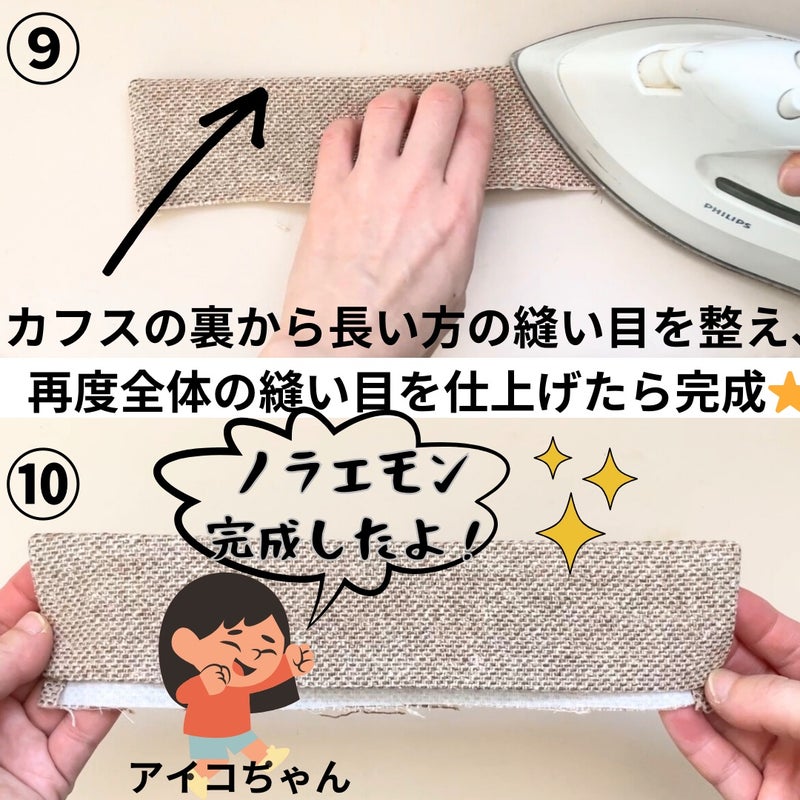

⑨ 両サイドが整ったら、長い方の縫い目もアイロンで整えます。

⑩最後にカフス裏面から縫い目を整えて完成です!(°▽°)

さて、ここからは作り方に関する詳しい説明をしていきたいとと思います。

覚えてますでしょうか?

『直角編②』では裏の縫い代をミシンの縫い目ギリギリで折る事により【裏に控える】作業をし易くしました↓

しかし前回の『直角編③』の厚手布地では、角の辺りだけをしっかり折り、他の部分は折りませんでした。

この理由は単純に厚手の布地は、縫い目ギリギリで折り辛い為からです(´Д` )

折っても厚みで縫い代が元に戻っちゃうんです…

それに加えて、実は最後の仕上げ方は【裏に控える】だけじゃないからです。

仕上げ方は、大体3種類あります。

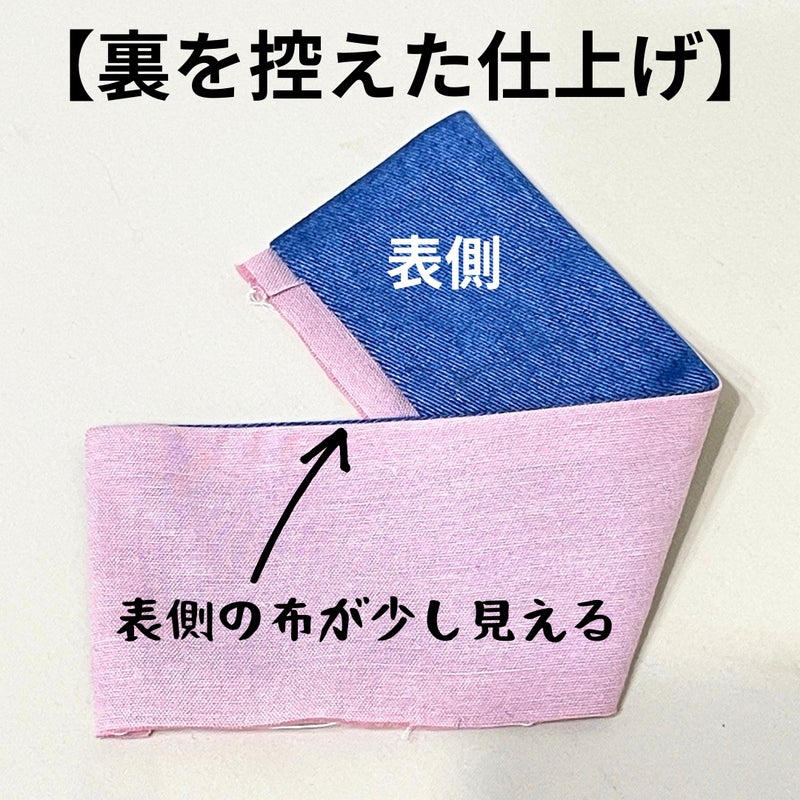

A【裏に控えて仕上げる】…裏側の方に表側が少し見えるように仕上げる。

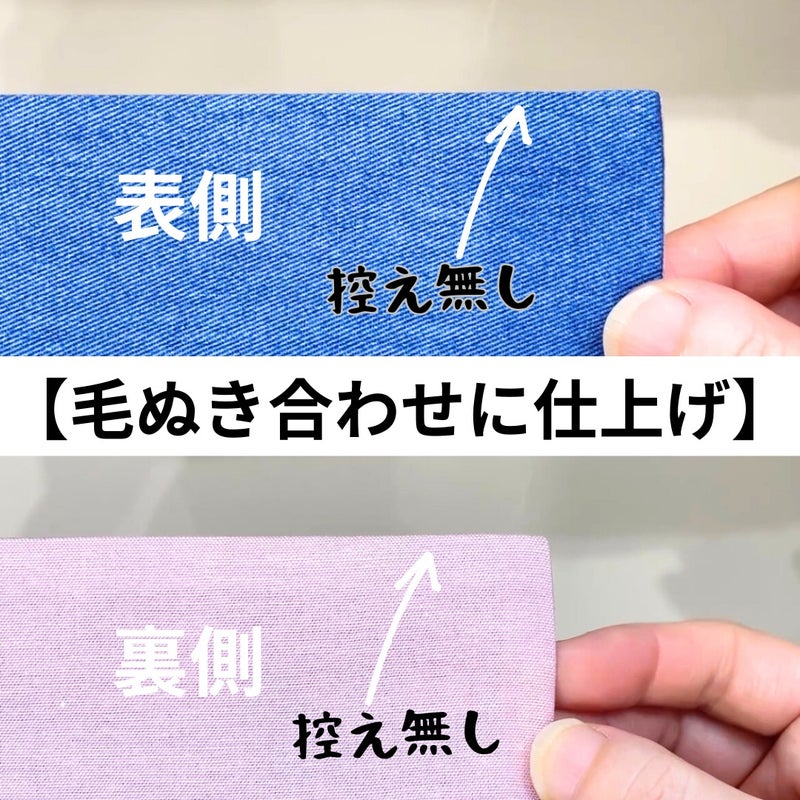

B【毛(け)ぬき合わせに仕上げる】…表側から見ても裏側から見ても控えが無いように仕上げる事を言います。(表から見て裏布が見えない、裏から見ても表布が見えない)

C【表を控えて仕上げる】…『裏に控える』の逆の仕上げ方。表側の方に裏布が少し見えるように仕上げる。

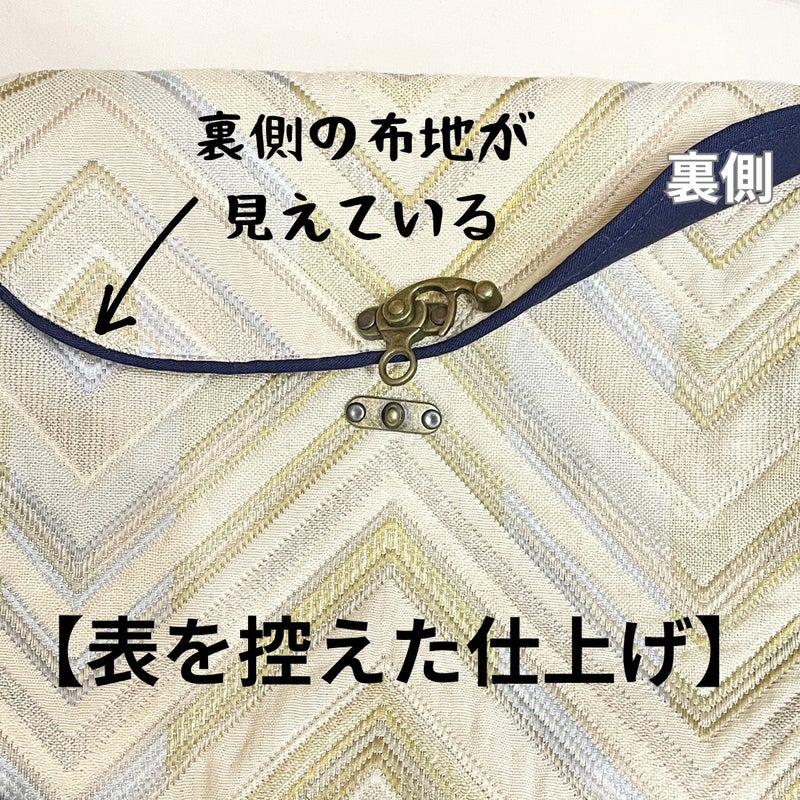

↓コチラはバックのフタの部分です。

これはデザイン的に使っているので、やや極端ですが【表を控える仕上げ】はこんな風にも使うことができます。

ちなみに、今回のように内側の縫い代を割る作業を入れると、A〜Cのどの仕上げもやり易くなります。

(直角編②の縫い目ギリギリで折るやり方だとA以外の仕上げをする際は、やり辛いと思います)

『じゃあ、一体どんな時に、どの仕上げ方を選んだら良いの?(。・ω・。)』

と聞きたくなるかもしれませんね。

自分用だし、細かいことは気にしない!って方には、何となく見た目が良ければ、こだわらなくて良いというのが私の答えですが(´∀`)

ちょっとプロっぽい仕上げにこだわりたい!という方には、一応基準となるポイントがいくつかありますので、

角の出し方とはちょっと趣旨がズレますが、次回はそれをご説明していきたいと思います(°▽°)

コメント